<<< 扫码关注,GET明星同款

<<< 扫码关注,GET明星同款贺岁片大师冯小刚执导的春晚上,一首《时间都去哪儿了》引起广泛共鸣。总书记在接受俄罗斯媒体采访时甚至引用了这句流行语。在上周五的元宵晚会上,歌曲背景故事中主角一家的参与更是让人感动。

时间都去哪了?从物理角度来说,在人类已知的生存环境中,时间只会匀速前进,不会回头。“时间都去哪儿了?”更多的是对生老病死的哀叹,更多的是对无所事事的遗憾。其实大家都很清楚,时间去哪里是不以我们的意志为转移的。正如《马王子》所敏锐捕捉到的,托塔三王子,天王,下海时(商朝末年周初)是一个英俊潇洒的少年,到了天宫(500年前东汉贞观年间)就变成了一个又笨又胖的年轻干部。连天上的神都会随着时间的推移而逐渐老去(从商朝末年到东汉,人间已接近千年,天上等于不到三年),何况地上的人?“时间是把屠刀”,这话没错。

人是一种浪漫的动物,我们的思想可以在天空之外自由遨游,思考永恒。我们的身体被迫受限于空间和时间轴,这不能不说是人类的悲哀。事实上,17世纪以来工业革命的大部分努力都致力于如何突破空间的限制。从火车到汽车到飞机,我们不仅可以在速度上快速移动,还可以在高度上突破地球引力的限制登陆月球,在深度上畅游海底。可以说空间的限制已经不是什么大问题了。只是无论我们走得多快,飞得多高,潜得多深,时间还是无情地向前滴答。

革命的另一大创新是时间的精确测量和统一记录。远古时期散落在地球各个角落的古文明,原本都有自己独特的时间记录方法。到1884年,伦敦郊外的小镇格林威治正式确立为世界时间的标准点。从此,世界各地的钟表都有了共同的节奏。虽然我们不能用标准来控制时间的速度和方向,但至少全世界的人都可以用钟表来记录时间的流逝。这就是钟表的实用价值,或许也是钟表所蕴含的美学和社会学价值。

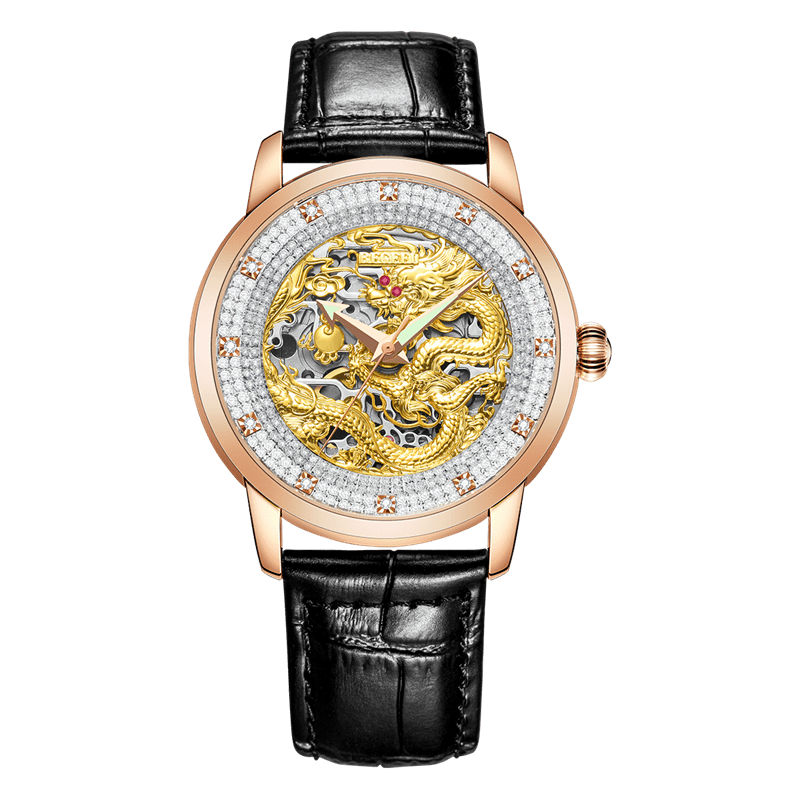

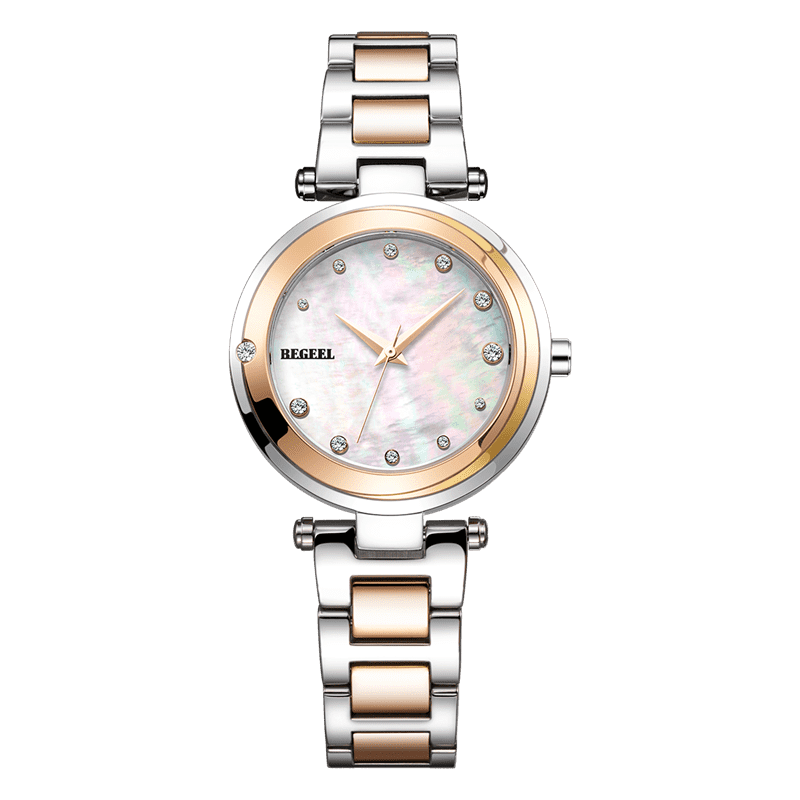

钟表作为记录时间的工具,在世界范围内逐渐成为一种基本的消费品。原本精致的手工怀表只能供应给各国贵族和士绅,就连宝玑大师特别制作的低端版Souscription(如上图)也只能覆盖大革命后的中产阶级和新富阶层(参考阅读:宝玑品牌故事)。直到20世纪的两次世界大战和钟表业的进一步工业化,这种基本消费品才真正进入人们的家庭。到90年代冷战结束,全球的手表消费市场基本统一。这时,应时和电子学等新技术的发明使得手表更便宜、更精确。手表的全球销量已经逐渐超过10亿,也就是说,每年地球上每6个人就会买一块手表。

虽然移动智能设备已经被广泛使用,手表也不再是唯一的便携读时和计时工具,但钟表百年发展史所凝聚的人类认识世界和改造世界的渴望是不可否认的。也许你不再迫切需要手表,但请记住人类为了记录时间的流逝而付出的努力。时间都去哪了?不要无助地哀叹过去的岁月,让你的手腕把脉,感受这个时代的节奏。去吧!抓住时间的尾巴!